Глава 25. Плач Ярославны

1

Между тем Чека год от году наращивала мускулы. 1920-й отмечен в хронике большевистских репрессий делом «церковников» (в январе) и еще более — первым процессом против интеллигенции — так называемым «Делом тактического центра» (в августе). Центра, в сущности, никакого не было, не было и никакой организации, но «дело» коснулось двадцати восьми видных представителей российской интеллигенции; в их числе оказались, среди других, видный историк С. П. Мельгунов и дочь национального гения Александра Толстая. В связи с «делом» допрашивали множество лиц, знакомых всей Москве. Прокурор требовал расстрела всех обвиняемых. И только потом высшая мера была заменена тюрьмой.

Обвинитель Крыленко, известный своими блестящими речами, потребовал смертного приговора и для Владимира Джунковского, бывшего московского губернатора, позднее — адъютанта царя и шефа полиции. На процессе Джунковского, проходившем в здании Купеческого собрания, присутствовала Маргарита Сабашникова (тогда еще публика допускалась в зал суда свободно), и очень вероятно, что от Маргариты Васильевны Цветаева знала подробности судебного разбирательства.

Она хорошо помнила Джунковского; по крайней мере однажды они встречались в одном из московских домов, куда их с Асей привел отец. Иван Владимирович тогда, к счастью, не понял, что вытворили его дочери в присутствии губернатора и множества уважаемых людей.

Джунковский в тот вечер пришел позже других.

«Знакомимся. Мил, обаятелен. Меня принимает за взрослую, спрашивает, люблю ли я музыку. И отец, памятуя мое допотопное вундеркиндство:

— Как же, как же, она у нас с пяти лет играет!

Джунковский, любезно:

— Может быть, сыграете?

Я, ломаясь:

— Я так всё перезабыла… Боюсь, вы будете разочарованы…

Учтивость Джунковского, уговоры гостей, настойчивость отца, испуг приятельницы, мое согласие.

— Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в четыре руки?

— О, пожалуйста».

Скверные девчонки садятся к роялю и — играют «гаммы наоборот» со смещенными клавишами и громким счетом вслух.

«Отец — Джунковскому: “Ну, как вы находите?”

И Джунковский, в свою очередь вставая: “Благодарю вас, очень отчетливо”».

«Мне было пятнадцать лет, я была дерзка, — комментировала сама Цветаева, вспоминая позже этот эпизод, — Асе было тринадцать лет, и она была нагла…»

И вот этому-то милому и обаятельному Джунковскому теперь — смертный приговор?!

Эти строки написаны в июле.

А в сентябре из Крыма приезжает Эренбург и привозит еще одно тяжелейшее известие: о смерти Бориса Трухачева. Марина была нежно привязана к первому мужу сестры; она числила его в своих ближайших друзьях; какое-то время, в начале революции, он даже жил в одной из комнат борисоглебской квартиры…

Ей трудно поверить в случившееся.

На протяжении чуть ли не всей жизни Цветаева подробно записывала свои сны (какая сокровищница для психоаналитиков!). И все месяцы этого года ей снится маленькая Ирина; теперь снится Трухачев…

И постоянно снится Сережа…

2

Между тем дни Белого движения на Юге России сочтены. В Риге 30 сентября большевики подписали перемирие с Польшей, и это сразу позволило им собрать против Врангеля впятеро большие силы.

Воспоминания уцелевших марковцев позволяют восстановить самые последние дни сопротивления Добровольческой армии.

15 октября 1920 года началось общее наступление всех армий Южного фронта. 21 октября 3-й полк марковцев под командованием подполковника Сагайдачного (именно в нем сражается Сергей Эфрон) ведет жесточайший бой на переправе, соединяющей Сиваш с Азовским морем.

Полк прикрывает отход армии генерала Врангеля, которая пытается перейти в Крым. Начальником обороны Крыма становится генерал Кутепов. 29 октября тот же марковский полк — всего восемьсот бойцов, восемь орудий и три десятка пулеметов — получает приказ Кутепова обеспечить порядок уже начавшейся эвакуации войск из Крыма.

Первого ноября уцелевшие в последнем бою (30 октября) марковцы погрузились в Севастополе на переполненный транспорт «Херсон», отправлявшийся в Турцию.

Иные, впрочем, грузились в других портах и попали на другие суда…

Нечего и говорить, что никаких реальных сведений и подробностей боевых действий на Юге в большевистские газеты не просачивалось…

«Благовещенье».

Внезапно в антракте на освещенную авансцену перед закрытым занавесом вышел режиссер. Он объявил о только что полученном чрезвычайном известии: Гражданская война закончена! Войска Врангеля окончательно разгромлены, остатки Добровольческой армии сброшены в море!

Посреди бурно зашумевшего зрительного зала, разом вставшего и в ликовании грянувшего «Интернационал», Цветаева не могла заставить себя шевельнуться. Окаменение, столбняк овладели ею, как всегда при сильном потрясении, все равно — радостном или скорбном. Ослепшая и оглохшая, она мысленно летела зегзицей туда, в Крым, к полегшим в последних боях и к «сброшенным в море».

Убит? Жив? Ранен?

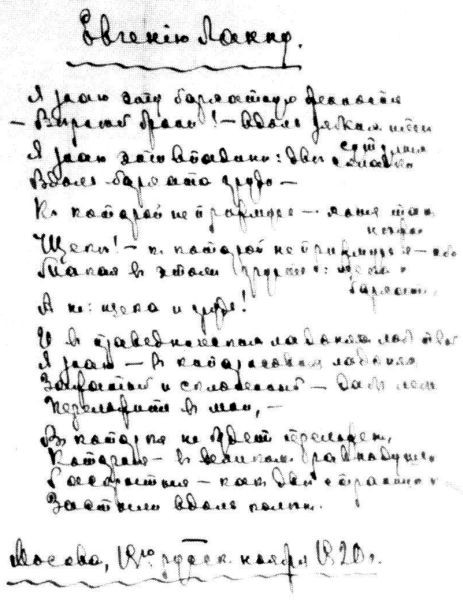

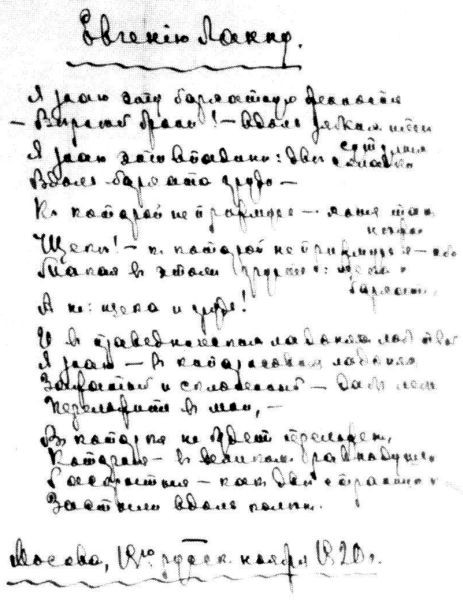

Через несколько дней родятся первые строфы ее «Плача Ярославны»:

— среди шума и гама, — Марина пишет письмо Максу; Эренбург обещал передать его с оказией. «Умоляю, — пишет Марина (недоговаривая и так понятное), — дай мне знать, — места себе не нахожу, каждый стук в дверь повергает меня в ледяной ужас — ради Бога!!!»

Пользуясь той же оказией, она спешно пишет и сестре, которая все еще в Крыму. И в этом письме — о том же: «Думаю о нем день и ночь, люблю только тебя и его. <…> Если бы я знала, что жив, я была бы — совершенно счастлива…»

3

Будни этой зимы Марина описывает в нескольких письмах к поэту Евгению Ланну. Страницы писем читаются как настоящая документальная проза. Вот только один отрывок:

«Сидим с Алей, пишем. — Вечер. — Дверь — без стука — настежь. Военный из комиссариата. Высокий, худой, папаха. — Лет 19.

— Вы гражданка такая-то?

— Я.

— Я пришел на Вас составить протокол.

— Ага.

Он, думая, что я не расслышала:

— Протокол.

— Понимаю.

— Вы путем незакрывания крана и переполнения засоренной раковины разломали новую плиту в 4 №.

— То есть?

— Вода, протекая через пол, постепенно размывала кирпичи. Плита рухнула.

— Так.

— Вы разводили в кухне кроликов.

— Это не я, это чужие.

— Но Вы являетесь хозяйкой?

— Да.

— Вы должны следить за чистотой.

— Да, да, Вы правы.

— У Вас еще в квартире 2-й этаж?

— Да, наверху мезонин.

— Как?

— Мезонин.

— Мизимим, мизимим, — как это пишется — мизимим?

Говорю. Пишет. Показывает. Я, одобряюще: “Верно”.

— Стыдно, гражданка, Вы интеллигентный человек!

— В том-то и вся беда, — если бы я была менее интеллигентна, всего этого бы не случилось, — я ведь все время пишу.

— А что именно?

— Стихи.

— Сочиняете?

— Да.

— Очень приятно. — Пауза.

— Гражданка, Вы бы не поправили мне протокол?

— Давайте, напишу, Вы говорите, а я буду писать.

— Неудобно, на себя же.

— Все равно, — скорей будет! — Пишу. Он любуется почерком: быстротой и красотой.

— Сразу видно, что писательница. Как же это Вы с такими способностями лучшей квартиры не займете? Ведь это — простите за выражение — дыра!

Аля: — Трущоба.

Пишем. Подписываемся. Вежливо отдает под козырек. Исчезает.

½ вечера — батюшки-светы! — опять он.

— Не бойтесь, гражданка, старый знакомый! Я опять к Вам, тут кое-что поправить нужно.

— Пожалуйста.

— Так что я Вас опять затрудню.

— Я к Вашим услугам. — Аля, очисти на столе.

— Может быть, Вы что добавите в свое оправдание?

— Не знаю… Кролики не мои, поросята не мои — и уже съедены.

— А, еще и поросенок был? Это запишем.

— Не знаю… Нечего добавлять…

— Кролики… кролики… И холодно же у Вас тут должно быть, гражданка. — Жаль!

Аля:

— Кого — кроликов или маму?

Он:

— Да вообще… Кролики… Они ведь все грызут.

Аля:

— И мамины матрасы изгрызли на кухне, а поросенок жил в моей ванне.

Я:

— Этого не пишите!

Он:

— Жалко мне Вас, гражданка!

Предлагает папиросу. Пишем. Уже ½ двенадцатого.

— Раньше-то, наверное, не так жили…

И, уходя: “Или арест или денежный штраф в размере 50 тысяч. — Я же сам и приду”.

Аля: — С револьвером?

Он: — Этого, барышня, не бойтесь!

Аля: — Вы не умеете стрелять?

— Умею-то, умею, но… — жалко гражданку!»

4

В несколько дней в самом начале 1921 года Марина создает поэму «На Красном Коне». Поэма поразила поклонников Цветаевой: в ее строе не осталось и следа прежней стилистики. Зато гипнотической силы ритмика ведет здесь за собой читателя; ведет вернее смысловой тяги, буквально завораживая до и помимо предметных расшифровок. Поэма написана от первого лица как личная исповедь, она воссоздает путь героини, и это цепь ее страшных отречений — во исполнение воли Всадника — от всех земных привязанностей. Всаднику безоглядно подчинена ее душа, но он не назван никаким именем, только устами бабки-колдуньи поименован — «твой Ангел» и «твой Гений».

Конный требует от героини трех жертв: куклы, друга и ребенка, — и эти жертвы ему приносятся! Героиня притянута к Конному некоей мистической силой высшей предназначенности, высшей преданности: «предан — как продан, предан — как пригвожден», — так скажет Цветаева об этой зависимости позже.

И по сей день продолжаются попытки дешифровать поэму. Одни настаивают на том, что в образе Всадника следует видеть обожествленного Цветаевой Блока, другие — «мужское воплощение музы», третьи — Гения в античном смысле этого слова, который неумолимо ведет каждого человека по ему одному предназначенному пути…

В начале 1921 года Валерий Брюсов организовал в Большом зале Политехнического музея вечер поэтесс. К участию в вечере Марину пригласила поэтесса Адалис; в цветаевской тетради воспроизведен их задорный диалог. Уговорить Цветаеву не просто: она ни за что не желает выступать вместе с коммунистками. Кто там еще будет рядом? «Вечер совершенно вне?» — удостоверяется она. «Совершенно вне», — подтверждает Адалис. Только тогда Марина соглашается участвовать — в виде исключения, из симпатии к Адалис, хотя она не выносит объединений в искусстве по половому признаку.

Участвуют поэтессы совершенно разномастные, одеты они кто во что горазд. Более других запоминается Марине одна — высокая, лихорадочная, сплошь танцующая — туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Сама же Марина, по ее словам, «в тот день была явлена “Риму и Миру” в зеленом, вроде подрясника, — платьем не назовешь (перефразировка лучших времен пальто), честно (то есть — тесно) стянутом не офицерским даже, а юнкерским… ремнем. Через плечо офицерская же сумка…» Ноги Марины — в серых валенках и в окружении лакированных лодочек выглядят столпами слона.

Лица поэтесс — синие, в зале три градуса ниже нуля. Из-за близорукости Марина не видит лиц, но по грубоватости гула и сильному запаху голенищ легко заключает, что зал — молодой и военный.

Валерий Яковлевич Брюсов. Начало 1920-х гг.

Гул нарастает. Вступительную лекцию Брюсова о женском творчестве никто не хочет слушать. Между тем мысль Брюсова несложна; на все лады он варьировал одно: женщина — любовь — страсть, во все времена женщина умела петь только о любви и страсти…

К счастью, поэтессы одна за другой отказываются — трусят выступать первыми. Тогда Марина вызывается сама.

Она стоит на эстраде, больше похожей на арену цирка, подняв тетрадку со стихами близко к глазам, в своих великолепных валенках, и с превосходной дикцией читает подряд — семь стихотворений.

Ни в одном из них — ни слова о любви! Это стихи о добровольцах, о Доне, об Андре Шенье, еще и еще из «Лебединого стана», — и, наконец, свой «Плач Ярославны», только что написанный.

После каждого прочтенного стихотворения — недоуменная секунда тишины и — рукоплещут!

было вообще — сальто на канате:

И в конце:

И далее, и далее — в том же духе, весьма весело.

— правдой жены белого офицера…

Но тут уж ее решительно прервал похолодевший Брюсов.

И ведь обошлось! А она осталась с надеждой, что, может быть, хоть один человек в зале внятно расслышал бунт.

Слово свободного человека, не втиснутого ни в какие рамки — пола или политики!

Март 1921 года был ознаменован Кронштадтским мятежом против большевиков и принятым на X съезде РКП(б) решением о переходе к новой экономической политике. Результатом этого решения стало появление в стране небольших частных предприятий, оживление торговли — и не только торговли. Однако видимых глазу улучшений жизни для рядового гражданина республики придется ждать еще долго. Французская журналистка Луиза Вейсс, оказавшаяся той весной в Москве, так описывала увиденное: «На ступеньках Рязанского вокзала крестьяне продают масло, муку, пирожки. Целые семьи лежат вокруг костров, горящих на мостовой улиц… Мужчины во фрачных штанах и кожаных куртках, женщины в шубах и лаптях, другие с голыми ногами и в сапогах… Молодые люди, украшенные красными значками, предлагали лисьи и овечьи шкурки, отрезки материй; маленькие девочки старались продать разбитые зеркала, вышитые сумочки… И сотни людей, бледнее, чем болезнь, изнеможеннее, чем смерть…»

«Вошь победила весь свет. Это уже свершившееся дело, и всё теперь будет меняться только в одну сторону, а не в ту, в которой жили мы, которую любили мы…»

И все же каждый вечер в Москве проходят чтения новых литературных произведений — в кафе и в кружках «Звено», «Литературный особняк», «Лирический круг», «Никитинские субботники». Осенью откроется московское отделение Вольной философской ассоциации («Вольфилы»), куда вошли Бердяев, Гершензон, Шпет и другие философы…

На Никитской улице продолжает функционировать Книжная лавка писателей. Она создана была еще в 1918 году на паях, и предполагалось, что со временем это книготорговое предприятие преобразуется в кооперативное издательство. За прилавком стоят известные литераторы, историки, философы — Осоргин, Зайцев, Дживелегов, Муратов, Бердяев, Грифцов. Они продают книги — свои, чужие и бесхозные, а также новые, изготовленные — как тут шутят — «способом преодоленного Гутенберга», то есть рукописные. Прозаикам и философам трудно этим воспользоваться, но для поэтов вполне удобно: они переписывают свои стихи от руки, самодельным образом украшают обложку, сделанную из чего придется, сшивают листы вощеной ниткой в тетрадочки, — и товар идет на прилавок. Так Марина изготовила девять своих сборничков — в частности «Современникам» (стихи к Блоку, Ахматовой и Волконскому), «Стихи к Блоку», «Разлуку», «Мариулу»… Проданные экземпляры оказывались все же каким-никаким материальным подспорьем.

В книжных лавках «Задруга» и «Колос» можно было теперь купить и заграничные русские издания: номера журнала «Современные записки», начавшего выходить в Париже. Или появившийся в конце этого года сборник «Смена вех».

В мартовском письме Волошину Марина пишет: «Москва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, грязная, купола в Кремле черные, на них вороны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб — студия — театр и танец пожирают всё. — Но — свободно, — можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед.

…»

Этой весной Илья Эренбург выхлопотал себе разрешение на временный отъезд за границу. С Цветаевой у них уже давно установились дружеские отношения, и Илья Григорьевич пообещал: сразу же, как прибудет в Европу, он наведет справки о Сергее Эфроне. И если найдет — передаст ему письмо и стихи.

Марина отбирает самые любимые и, торопясь, переписывает, чтобы послать с Эренбургом, — скорее всего, это стихи из «Лебединого стана».

Ее письмо мужу полно отчаяния. «Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы — и лбом — руками — грудью отталкиваю то, другое. — Не смею. — Вот все мои мысли о Вас… Если Богу нужно от меня покорности, — есть, смирения — есть — перед всеми и каждым! — но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь — жизнь, разве ему…»

(Таких обрывов и недоговоренностей в письме много. В частности, потому, что Марина предельно суеверна; «боюсь вслух, боюсь сглаза, боюсь навлечь…» — так объяснит она сама позже эту свою особенность в письме к Пастернаку.)

— где, когда, как — она сообщает мужу о смерти Ирины. И тут же: «Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но — самое ужасное — сны. Когда я вижу ее во сне — кудрявую голову и обмызганное длинное платье — о, тогда, Сереженька, — нет утешенья, кроме смерти. Но мысль — а вдруг С. жив?..»

Мысль об уходе из жизни всегда с ней рядом.

Так понимает она преданность кому-либо или чему-либо: если что — есть выход… Можно не сомневаться в искренности таких признаний. Она ощущает себя на кромке существования почти всегда — и от ее доброй воли тут, кажется, ничто не зависит.

— через Копенгаген и Англию — приехал в Париж, оттуда был внезапно выслан, перебрался в Бельгию…

Между тем Марина считала дни и недели и укреплялась в своих мрачных предположениях. Временами ей казалось, что все в Москве давно уже знают о гибели мужа и только не решаются сообщить ей об этом.